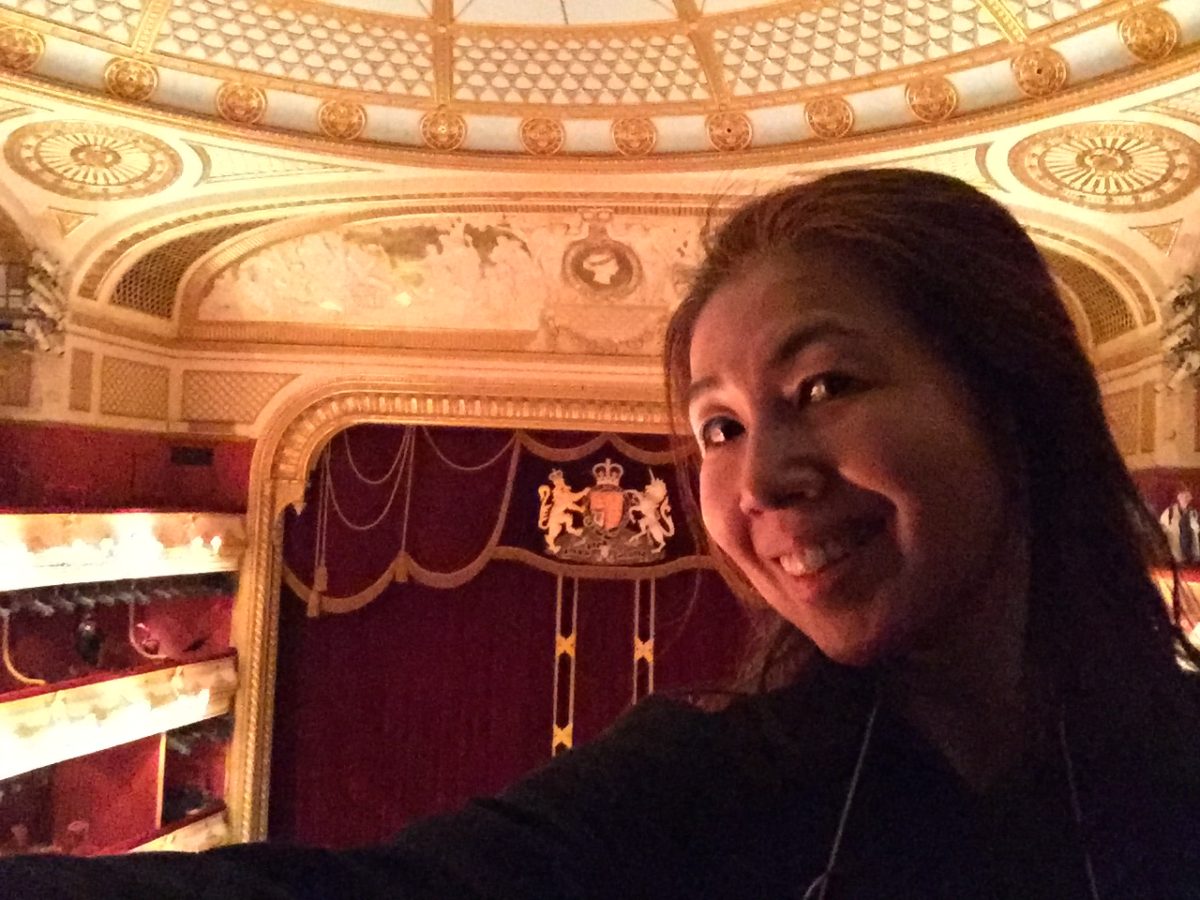

2019年5月10日にロイヤルオペラハウスで観たのは、ベンジャミン・ブリテンの『Billy Budd ビリー・バッド』。

恥ずかしながら、全く知らなかった。

演出家が、デボラ・ウォーナーという、

わたしがロンドンに住んでいた時代に

ナショナル・シアターで最も売れていた

あのデボラ・ウォーナーだというし、

全公演ソールドアウトというので、

むしろそれが理由で観に行った。

あ、これまた、昨日の晩まで完売だったのに、

今朝チェックしたらたまたま1枚だけ

空きが出たのをすかさず購入したのだ。

ラ・ボエームやカルメンなら完売もわかるけれど、

なんでこれがソールドアウト?

幕が開くと、

暗い中、

どうやら何本もの太い縄が

舞台一面に垂れ下がっている。

さらに暗い地面部分に

なにかが大量に蠢いている。

少しずつ、それが人間の群れだということ、

そしてそいつらが、

舞台手前から奥へ向かって

はいつくばいながら

進んでいこうとしているのがわかる。

同時に舞台全体が

大きく手前に傾いてくるのが見える。

這いつくばる男たちの手が

縄に届きそうになると、

斜めになった舞台はさらに斜めになり、

男たちはざらざらと、

転がりながら舞台手前に落ちてくる。

そしてまた、

はいつくばりながら登り始める。

そして、怪我をして登ることも

できない男たちは、

上官たちの鞭のような棒によって、

また、無理やり登らされるのである。

それがオープニング。

・・・凄すぎる。

これ、日本で、歌手で、できますか?

どうやって説得しますか?

これがこの作品には必要なのだ、

と、どうやって歌手たちに

わかってもらえるだろう?

「有名な演出家の言うことだから仕方なく従う」

なんてことは絶対にしないのが

欧米のアーティストたち。

だから、デボラ・ウォーナーが

「こうして」と命じたからといって

それがそのまま受け入れられたはずがない。

演出家が、

己の世界観を

演者に「演じてもらう」ために

「説得する」

という作業がどれほど大変か

わたしはよく知っている。

さらに!

指揮者は、この乗組員たちの、

転がり落ちる音、呻き声、

足音、鞭の音、罵声などを

そのまま音楽と共に聴かせている!

「雑音で音楽が壊されてはいけない」

なんていう指揮者はいないのである、

もはや、世界トップレベルには。

いやもうオープニングだけでノックアウトでした。

これはこのオープニングを見るだけでも価値がある、

これだけでも、ソールドアウトになるわ。

作曲家のブリテンはイギリス人なので、

歌詞も英語。

(原作は『白鯨』の作者アメリカ人の

ヘルマン・メルヴィルだとか。あー無知無知!汗)

だから聞き取れるのだが、どうやら、

フランスとの海戦の時代、

軍艦のうえで、

フランス軍の船がそばを通りかかるのを

ひたすら待つ、という戦略のもと、

何ヶ月ものあいだ、

男達だけでその船の中で、

厳しい厳しい上下関係に縛られて、

下士官たちは、それこそ

旧日本陸軍とおなじくらい

心身共に劣悪な環境の中で過ごす。

その辛い生活が、

オープニングで

登ろうとしては転がり落ち、

鞭打たれる乗組員の姿、

として表現されたのだ。

だから誰も乗船したがらない。

だが、上官たちは

船底で船を動かしてくれる男を、

嵐の中で帆を張ってくれる男を、

大波の中でマストのてっぺんに登ってくれる男を、

そしてフランス軍と戦って命を落としてくれる男を、

たくさん探している。

シェイクスピアの『ヘンリー4世第2部』で

フォルスタッフが村のへなちょこどもを

リクルートする場面のような、

どうしようもない男たちが

面接にやってきては、

やっぱりなんだかんだと理屈をつけて

船に乗らないことにするコミカルな場面で始まる。

そこへ、ひとりの

めちゃくちゃ明るく、元気な、

命を国のために捨ててやるぜ!と

美少年がやってくる。

それがビリー・バッド Billy Budd 。

誰からも愛され可愛がられ、

彼のいるところだけ太陽が輝くように

キラキラする。

船底で嵐の恐怖に怯える友のところへ行き、

一晩中抱きしめてやり、

懲罰の痛みに呻く友のそばに一晩中付き添ってやり、

上官たちもかれを可愛がった。

中でもひとり、彼を密かに熱烈に可愛がり、

優遇してやる上官がいる。

とても厳しい男で、

ある下級船員がなにかしでかしたかどで、

鞭打ちの刑を言い渡す。

それを見届けた別の船員が報告に来る、

「鞭打たれたせいであの男はもう歩けません」

するとその冷酷な上官は

「歩けないのなら、這ってこさせよ」

と命じる。

そして・・・

その鞭打たれた男は

広い広いロイヤルオペラハウスの舞台の

下手袖から下半身を引きずったまま、

肘から上の力だけで、

ほんとうに本当に這いながら、

アリアをひとつ歌ったのだ!

下手袖から出て上手袖に引っ込むまで

長い時間をかけてアリアを一つ歌い、

歌い終わりには上手袖に入っていくタイミングで。

舞台芸術にかける凄まじい熱意と、

そして

これを毎公演演じられる体力と筋力と

歌い切れる体幹としっかりした支えと。

匍匐前進でアリアを歌い続けるなんて、

ちょっと考えられない奇跡。

ものすごいよ。

で、ストーリーに戻ると、

その冷酷な上官は、

ビリーバッドの「愛」に対し

その凄まじい嫉妬で

ビリーを破滅させてやろうとするんだな。

(物語のあらすじだけでは、

いろいろな解釈ができるが、

デボラ・ウォーナーの解釈では、

この上官はビリーに

情熱的にねじくれた恋をしてしまっている)

そして悲劇がどんどん展開していく。

いやはやいやはや。

ブリテンもすごいけど

デボラ・ウォーナーもすごいし

演じる歌手も指揮者もなにもかもすごかった。

舞台は二重になっていて、

床全体が二つか三つに割れて、

その床全体が、ぐんぐん登っていくと、

その下は船倉のセットになっている。

船倉と甲板とを同時に上下に作って、

双方でなにが進行しているか、見える仕掛けだ。

ちなみに、その巨大な床以外は、

舞台面全体に降りている何十本ものロープと、

船倉のハンモック、たまに事務机と椅子1脚、

それくらいシンプル。

だが、そのロープの落とす影が

この船自体が巨大な牢獄で、

だれもそこから抜け出せないのだと感じさせる。

そして、揺れる床が

かれらの心身の不安定さを物語る。

(あのね、オペラ歌手なら

わかるとおもいますが、

ロープで釣ってあって前後左右に

揺れる床の上で歌うって、

ちょっと信じられません!!凄すぎる)

象徴的な「もの」と演技力で魅せる。

さすがのロイヤルオペラなのであった。

あと、満席の客席の半分は、

男性同士のカップルであったのもうなづける。

そうそう、チケットを受け取ってロビーにはいるとすぐに「三輪先生?」と声をかけてきた青年がいた。

なんと、東京芸大の声楽の学部時代に演技を教えた学生だ。

いま留学しているのだという。

今日は天井桟敷で1幕だけ観る、と言っていた。

これを観たら、いろいろおもうところがあるだろう。

体格が違うから、

教育が違うから、と

自分ができない言い訳をするような学生では

ないはず。

幸あれ!

To be continued…

コメントを残す